■スポンサードリンク

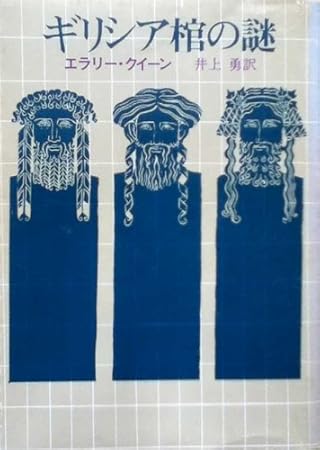

ギリシア棺の謎

| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点6.40pt | ||||||||

■スポンサードリンク

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

シリーズ4作目での趣向はトライアル&エラー、つまり複数の推理による事件の解決である。つまり今回、エラリーは一度誤った推理を犯し、二度目は父親である警視の推理に出し抜かれ、三度目にしてようやく真相に辿り着く。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

『国名シリーズ』の4作目ですが、時系列的には大学を卒業したたてのクイーンが本格的に犯罪捜査に関わった最初の事件とされている作品であり、それゆえにまだ彼が探偵としても人間としても未熟な面が多々あり、後期クイーン問題とはまた違った苦渋を舐めさせられることになるお話です。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

まあまあでした。厭きませんでしたが。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

古典的クイーンの名作を、KMCのメンバーでもある北田さんの翻訳で読ませていただきました。中学の頃この本を創元文庫で買ってよんだのですが、訳が固くて大変読みにくいといった印象でした。作品自体も長くて挫折しそうになりました。今の新訳はよみやすく頭にすぐはいってきました。 自分の好きなジャンルであるダビンチの美術作品に絡む殺人事件で、活躍しているエラリーの若々しさが感じられる作品です。論理的で緻密な解決方法を述べているところはさすがクイーンですね。 | ||||

| ||||

|

■スポンサードリンク

|

|

|