■スポンサードリンク

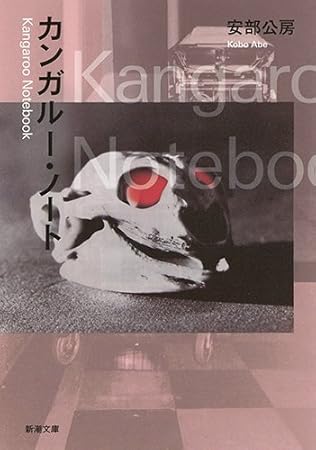

カンガルー・ノート

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

カンガルー・ノートの評価:

| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.21pt | ||||||||

■スポンサードリンク

Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です

※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。

未読の方はご注意ください

全19件 1~19 1/1ページ

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 綺麗でした | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| なにこれ、と言う感じで、読んでいました。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 表紙カバーの写真と装幀が恐(こわ)かったです。 ついでに、本文も恐かったです。 恐いんですけど、読みながら時々くすっと笑ってしまいました。 ブラック・ユーモア小説なんです。 「ためらい傷」を思わせる痛々しさで、自虐的な「危険な冗談」が多数見られます。 一気には死ねません。 「笑っていいのかどうか、釣り針らしいものが見え隠れしている危険な冗談」(154頁)だから。 おお恐(こわ)。 昔は、人さらいにさらわれた子供たちを親がさがしたものです。 「いまは子供たちが / 人さらいをさがしている」(204頁)んですもの。 「殺人なんかじゃない、死人をもう一度殺すだけのことです」(195頁) これも恐い。 「ぼくは人殺しなんだ」(217頁) もっと恐い。 「人間って、一度死んだら、二度と死ねないんだ」(217頁)から。 あれれ? なんか、人を食った学生の話ですか? 生病老死。 老いて病んで、 病院のベッドに縛られて動きのとれない安部公房の末期の姿が垣間見えます。 そんな哀れな姿を自虐的に笑うように、自画像のように描いた安部公房の作品。 「《かいわれ大根》病」という奇病に悩む患者のふざけた妄想録? 『カンガルー・ノート』の最後は、新聞記事からの抜粋で終わります。 「脛(すね)にカミソリを当てたらしい傷跡が多数」(236相当頁) 自分で脛の《かいわれ大根》にカミソリを当てたのでは? 恐怖小説のように、 「恐(こわ)かった」(234頁)の一言で終わっています。 くすっ。 怪奇小説? 冒険小説風? 私小説? 死小説? 純文学? 「カンガルーという言葉は小説の中に数回出てくる」(246頁)とドナルド・キーン。 「数回」とは何回でしょう? 数回、数えたら、19回でした。 10回越えたら、十数回では? ひとつ 「《カンガルー・ノート》」(9頁) ふたつ 「ぼくは、ただ、カンガルーに興味があって……」(10頁) みっつ 「いいじゃないの、カンガルーなら私も好きさ」(10頁) よっつ 「ぼくはただ、カンガルーの生態学的特徴に関心をもっただけなんです」(10頁) いつつ 「ノートの何処(どこ)がカンガルー的なの?」(10頁) 「ワラビーもカンガルーの一種だね?」(10頁) 「まさか膨らんだカンガルーなんてことはないだろう」(54頁) 「伸びたランニングの裾を持ち上げ、カンガルー風の袋にして、老人たちに迫っていく」(101頁) 「カンガルーの袋の賽銭をキャンバス地の鞄(かばん)に集金しはじめた」(102頁) 「カンガルーなんかだったら、親孝行も親不孝もないらしいけど……」(130頁) 「カンガルーがどうしたって?」(130頁) 「カンガルーについては、ちょっぴり関心があるけど、哲学と言われると……」(158頁) 「カンガルーの一種なんだって」(159頁) 「キラー君、きみの哲学からみて、カンガルーなんかどう思います?」(165頁) 「カンガルーの毛皮を敷いて腹ばいにさせられる」(168頁) 「カンガルー・ノート……」(216頁) 「嫌いなんですか、カンガルーが?」(216頁) 「ぼくもカンガルーみたいに、没個性的だってことかな?」(216頁) 「カンガルーにしては小さいので、ワラビーかもしれない」(228頁) なるほど、「カンガルー」だけかんがえると、分かりました。 この小説のタイトルを『カンガルー・ノート』としたわけを。 でも、<かんがえるーノート>としたほうが、哲学的ではないですか。 「みどり(緑)」も、結構な回数出てきます。ついでに数えてみますね。 勝手にどうぞ。 いろいろな「みどり」がありましたので、いちいち数えてみました。 「薄いグリーンの縦縞(たてじま)のワイシャツ」(70頁) 見たことない! 「脛は緑に覆(おお)われているが、緑面でもなければ、詩人でもない」(71頁) 脛も面も緑だったら。おお恐(こわ)。 「緑色の顔の男って、本当に女にもてるんだろうか?」(75頁) 「全身緑に覆(おお)われてしまったら、遊園地の怪獣コーナーにでも雇ってもらうしかないじゃないか」(83頁) 「とおにもたらぬみどりごが」(88頁) 「かのみどりごのしょさとして」(88頁) 「十にもたらぬ嬰児(みどりご)が」(98頁) 「ただいま『みどりご』の役を熱演して下さったのは」(101頁) 「『みどりご』たちがいつまでもこのすばらしい芸を演じつづけられますよう」(101頁) 「みどりご予備軍の編成を検討中でしてね」(110頁) 「濡れて鮮明度が増した黄緑色の熔岩塊(ようがんかい)」(115頁) 「月明かりだと、緑が紫にみえるのかな」(118頁) 「緑と茶の大柄(おおがら)なチェックで」(121頁) 「オレンジ色の花模様をあしらった緑のベルトを反転させて白に替えた」(144頁) 「十にもたらぬみどりごが」(151頁) 「緑色の警告ランプが点灯する」(155頁) くすっ。警告なら赤では? レッド・カード。 「緑色の RUN というやつ?」(158頁) 合計18回でした。「みどり」さん、残念。おっしいー、負けです。 (19回の「カンガルー」さん、オメデトウ。きわどい勝利) 回数で、勝ち負けを競ってみて、どうするってえの? 巻末の、ドナルド・キーンの書評「『カンガルー・ノート』再読」には脱帽しました。 「安部さんは『緑色のストッキング』が示すように、緑色に対して特別な関心ないしあこがれを覚えていたようであり、語り手の不思議な病気は同時に彼の生命であることを暗示していたかも知れない」(245頁) なるほどね。 「《かいわれ大根》病」という奇病の「緑色」は「生命」力を感じます。 対して、「カンガルー」は、ぴょんぴょんジャンプする移動。 話もぴょんぴょんブッ飛ぶ。 ベッドに縛り付けられて身動きとれない急病人の夢。 不自由で素早い救急移動。 移動の先には<死>しか待っていないとしても。 安部公房は 「この小説で死を嘲笑(ちょうしょう)して、死の無意義を暗示したが、勝負は死の勝利で終わった」(238頁) とドナルド・キーンは書いています。 詩人ジョン・ダンも「死よ、お前が死ぬのである」という言葉を残して死にました。 この小説『カンガルー・ノート』のテーマは、「死」。 この小説は、死の勝利で終わるのだから、 生を暗示する「みどり」には勝ち目がありません。 でも、でも。 「緑色の RUN というやつ?」(158頁) 何者でしょう? 「カンガルーにしては小さいので、ワラビーかもしれない」(228頁) 「なにか灰色の小動物の群れが飛び出してきたような気もした。すごいスピードでジャンプしながら、ホームを横切り、闇のなかに散らばっていく」(228頁) 「緑色の RUN というやつ」、矛盾を矛盾とも感じない若者たち。 緑色の信号で、夢中になって走りだすような、次世代の子どもたち、 ではないかと思いました。 次の世代の若き小説家たち、なのかも知れません。 「カンガルーの袋の賽銭をキャンバス地の鞄(かばん)に集金しはじめた」小鬼たちのように、 とおの昔の作家たちや老いた作家たちの作品の小さな文言をよせ集めている作家たち。 鏡に自分を写しながら、鏡のなかの自分を描く、若き私小説家たち。 そんな作家たちの作品も読んでみたくなりました。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 20代前半に安部公房にハマりました。特に好きな作品が、最後の3作品。「方舟さくら丸」「カンガルー・ノート」「飛ぶ男」。「飛ぶ男」は未完なので、当作品が実質遺作となります。 ・社内の公募企画に「カンガルー・ノート」とだけ書いたものを提出したら、採用されてしまった。カンガルー・ノートってなに? ・脛からかいわれ大根が生えてきたから病院へ。 ・病院であてがわれたキャスター付きのベッドが勝手に動き出だした。行き先は地獄。 というストーリー。 地獄の風景は不気味かつどこかユーモラス。恐らく、作者が見た夢がモチーフになっていると思われます。 並の作家では思いつかないようなイマジネーションの世界に浸るのが、この作品の楽しみ方の一つかと思います。 遺作となったこの作品、主人公が死の直前に見た幻覚と解釈しましたが、作者は自分の死期が近いことを感じていたのでしょうか。 作品内で語られなかった、その他の夢の断片などが記載されているであろう作品メモも読んでみたい。ぜひ発表してほしい。 この作品を読む前、「左手親指の付け根から雑草が生え、それを引き抜くとぽっかり穴が開き、中を覗くとそこは空洞だった」という不気味な夢を見ました。この作品を読み、その夢を思い出し、その夢が忘れられない記憶にw。 また、この作品を読んでから夢日記をつけたり、バンド名を「kangaroonote」にしたりと影響されまくりでした。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 読み終わって既に何日も経っているのですが、作中に明滅していたイメージがふと脳裏をよぎったりして、意外に尾を引く余韻があります。夢そのものの、現実の文脈を断ち切るイメージの迫力が、安部公房の筆力によって見事に束ねられています。 しかしそこで束ねられて向かう所が、他の作品で見られた文明批評や人間存在への問いかけではなく、直接的に「死」であるところがこの作品の特色なのでしょう。 しかしさすがのこの作家にとっても、死を直視することには躊躇があったのでしょうか。作中に随所に表れる滑稽と汚穢の表現によって茶化されて、なおのことグロテスクで有無を言わさぬ死の重みが読み手にも迫ってくる気がします。賽の河原での情景などにしても、日本的な湿っぽさが微塵もなく、やがて嗤うしかなくなる死の不条理に、読み手も苦い笑いを強いられる感じです。 (オタスケ オタスケ オタスケヨ オネガイダカラ タスケテヨ) この間の抜けたコーラスに、私たち全てが逃れることのできない死への私たち全ての無力さに対する、可笑しさと懐かしさが込められているかのようです。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 最後の作品だ。93年に亡くなった作者は、本作を病床で書いたのだろうか。 それほど病気と死にこだわった内容である。では陰気な鬱展開かというと、まるで逆だ。 脛にかいわれ大根の生えた主人公が、移動寝台(今風にいうとストレッチャー)に乗ったまま大冒険の旅に出る。 三途の川で小鬼たちが乞食ショーを繰り広げるシーンが圧巻である。 オタスケ オタスケ オタスケヨ。何度も出てくるコーラスは節を着けて歌いたくなる。 採血の上手い看護婦が「あと少しでドラキュラ勲章がもらえるのよ」と自慢する場面は、声を出して笑ってしまった。 迫りくる死を笑いのめす作家魂に感服した。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 設定からして意味不明。すねにカイワレ大根生えてきちゃうなんて、ありえねえ。でもありそう。 阿部公房の作品はいつも、ありえねえけどあるんじゃね?と思えてしまうリアリズム。 そのくらい生々しく、ねとねとと絡みつく描写で綴られている。 今でもふと自分のすねを凝視してしまうほど、鮮烈な印象を与えられました。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| フィクションと承知したうえで読んでいるのですが、描写が結構リアルでドキッとしてしまいます。たとえば、3.火災河原、温泉地の河原で、市の観光課主導の下、保育園児が賽の河原の石積みのパフォーマンスを演じ、見物客に寄付を乞うシーン、本当にどこかの温泉地で行われている錯覚に陥ってしまいます。4.ドラキュラの娘、採血がやたらと上手くて、採血マシーンと化すことを自分のレーゾンデートルとしている看護婦もどこかにいそうです。6.風の長歌、入院患者たちが、院外からトリカブトを手に入れて、夜間に騒々しい高齢の(末期)患者を殺害する計画を立て実行する。なぜかリアルです。 ところどころ出てくる「カンガルー」という言葉がいいアクセントです。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| レビューが高いので購入しましたが本当につまらない作品です。 この作者独特の世界観が強すぎます。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 「脚にカイワレ大根が生えてくる男の話」だけでは到底収まらないほど壮大な物語だった | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 久しぶりに「小説」を読んだが、氏の本はこれで二冊目ぐらい。 以前読んだ際はチンプンカンプンで終わったが、今回、人に勧め られて読んだものの、やはりわからない。ただ、自分とあまりに違う タイプなだけに、頭の体操にはなった。 さて、同時代作家、三島由紀夫と違い、氏は日本人的でない感性 の持ち主だが、氏の文学もまた三島同様、世界文学足り得ると感じた。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 最後の作品ということもあってか、『砂の女』『壁』『燃えつきた地図』『他人の顔』といった安部公房の他の代表作と比べてみても、非常に読みやすく、(こう言っていいのかは判らないけれど)洗練された作品だと感じました。 作品内におけるベッドのごとく、砂嵐の中にあって静かに疾走するかのような抵抗感が現れた傑作ロード・ノベルです。この作品では、それまでよりも更に本人の来歴や私生活が作品に影響しています。「B」は果林さんなのでしょうか? それでいて、身内への嫌悪や思春期のセックスへの恐怖、そして老いた時の死への恐怖など、誰もが共感できる要素がちりばめられており、更に、なぜカイワレ大根なのか、なぜカンガルーなのか、などといった、作品を読んだだけではわからない生物学的深み、そしていち早くPCを仕事に取り入れた作者らしい、90年代初頭当時のインターネットへの関心がちりばめられており、見どころはつきません。 カバーデザインもオシャレに一新されたし、「サクサク読めて面白い安部公房」として、この本をお勧めします。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 安部文学後期の作品、この小説と長編小説、方舟さくらまるに関しては、作家が筆を折っていく過程の中で書かれた小説だと思われる。アイディアの枯渇・・・ | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 全く意味がわからなかった。 今まで読んだ安部公房の中でも、わかりにくさは軍を抜いてると思う。 ただこの小説は、ひとつひとつを理解していく必要のないものなのかもしれない。 雰囲気で感じる、小説なのかもしれない。 あらすじを読んで、膝からかいわれ大根が生えてくる話と知って、なんか突拍子もない馬鹿げたストーリーかと思いきや… かいわれ大根なんてただの序の口。これから待ち受ける奇妙で恐ろしく、死の臭いがする世界に比べると… 安部公房はなんとなくしか理解できなくても、ツマラナイじゃなくて、読んでる私の方が未熟なんだな、と感じさせる。 だから好き。だから何度も読んでしまう。 この本もそういう本。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 安部公房「カンガルー・ノート」を読了。奇想天外な物語が次から次へ紡がれていく。前衛的な作品だけれども読みにくいところが無い。全てが作者の脳内で作られた物語達。それが奇想天外なストーリーとなっている。脛にかいわれ大根が生える、っていう設定だけでもぶっ飛んでいる。比喩や暗示も複雑に絡んで、そしてラストへ繋がっていく。我々読者は作者の造った、ちょっと歪んだ世界を主人公とともにベッドに乗って進んでいくのである。作者が好きであったという、英国のプログレッシブ・ロックバンドPINK FLOIDの作品も顔を出しているところはロックファンにも嬉しい。作者最後の長編作品。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| この一冊は安部公房の遺作だということを念頭に置いて読むべき作品。 舞台は黄泉の国であり、本作のテーマは明らかに「死」である。起きているのか寝ているのか、夢か真かを彷徨う主人公の心情も、既に死を予期した著者の投影であることがわかる。病床の夢をそのまま文に起こしたよう。 内容は安部公房ならではの超現実的世界観。脛に生えたカイワレ大根、勝手に走り出すベッド、おかしな看護婦、イカ爆弾、あの世のバスツアー…ユーモアに富み、たまにディズニー映画なんじゃないかと思うくらいテンポの良い世界。しかしそこかしこに死の臭いがちりばめられており、それが一層こちらを不安にさせる。ピンク・フロイドの曲が登場するのも、どこか鬱々とした雰囲気を盛り上げている。 「砂の女」や「壁」に比べると私小説の意が強くあまり有名な作品ではないが、不条理な世界観と著者感情の激しさの危ういバランスはどの作品よりも秀逸。 結末はわかっていても衝撃的。特に最後の一行はこちらを揺さぶるあまりに切ない名文である。ぼやーっとしていた頭に冷水を浴びせかけられたような寒さを感じた。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| メメントモリだぜ、と呟きつつも本気で「それ」を考えたことのなかった安部が、 いよいよ「それ」について真正面から取り組もうと決意したはずが斜め上に滑った快作。 安部は思ったに違いない。相手は強大だ。正攻法で勝てるわけがない。 だったら、じわじわと、あらぬ方向からイヤガラセしてやるんだ。 全編を通じ、「それ」の影が漂いつつも、どこかユーモラスなファンタジー。 旅のお供は、お気に入りのキュートな幼女。 手など触れません。触れるものか。それがホンモノのロリコンの誇りってヤツよ。 なのに濃厚に匂い立つエロチシズム。 ひとつ積んではすぐやりてえ、ふたつ積んでは今やりてえ。 走れエロス、その衝動はやがて報われるだろう。 疾走しつつも無音の世界で、生きてることを実感するのはエロいこと考えてるこの瞬間なんだなあ。 エロは善だ。生きているという意味において善なのだ。 そこには正しいエロも間違ったエロもない。 エロであるという意味においてすべては善なのだ。 そして安部は敗れた。 かつて多くの人間が挑み、蹴散らされてきた相手に屈した。 だけど「生きてるって楽しいなあ!」ってホントの意味で気付いたからそれで良かったんだと思う。 ぼくはまだ実感できないけど、きっとそのうち分かるんだろう。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 「ぼく」に訪れた運命は、いや運命と言うにはあまりにも滑稽なのだが、脛に「かいわれ大根」が生えてきたというものだった。「ぼく」は、とてもナイーブな人間なのだろう。ナイーブさが、夢と現実を等価にし、「ぼく」は夢=現実から夢=現実へと彷徨う。 「ぼく」は、出世も名声も求めない人間らしい。唯物論者でもあるらしい。生理的な感覚しか信じない、というか、それしか信じられるものがないという意味で、唯物論者だ。そして常にロジカルにものごとを考える。他者との距離感覚も持っている。実際家でもあるのだ。「かいわれ大根」を食べながら、これは一つの閉じた生態系であり、その意味で自分は地球なのだと考える「ぼく」はインテリでもある。死に直面した時、それを受け入れる潔さも持っているし、場合によっては死の危険にたち向かう。無償の愛に、心を動かされ涙する感受性も持っている。 「ぼく」は、現代のドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャであり、ロシナンテならぬアトラス社製病院ベッドに跨がって、遍歴の旅をする。従者のサンチョ・パンサは、「切れの長い、いまにもこぼれ落ちそうな下がり目」の看護士だ。「ぼく」はドン・キホーテのようには夢は持っていない。「ぼく」が遍歴するのは、夢=現実であってみれば、当然だ。 「ぼく」がそれに向かって突進する「風車」は、なんだろうか?おそらくこの問いは馬鹿げている。「死」であることは、誰にだって明らかだからだ。しかし、「ぼく」の冒険談に暗さや悲愴さは、ない。「ぼく」は形而上学とは全く無縁で、生に意味なんて求めはしない。「死にたくないから、生きているのさ」。「ぼく」はあくまでも即物的である。「ぼく」の冒険談は、軽快でユーモアに満ちている。 安部公房が死について語っていることを思い出した。安部は魂を全く信じていなかった。「死んだら、それでお終い。なにも残らない。さっぱりしていて、清々しい」。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 作者が死の床での想いを幻想とも寓話とも付かぬ形で綴った遺作。当然ながら作品には"死のイメージ"が付き纏うが、同時に死に対する反骨心も感じられ胸を打つ。主人公の脛に突然"かいわれ大根"が生えて来たと言うのが発端。 意志疎通が出来ない医師、得体の知れない採血魔の看護婦、点滴の袋・チューブ、点滴による膀胱への刺激、鎮まらぬ性欲、自動的に動き出すベッド、そのベッドと小便袋から離れられない主人公。全て作者の入院生活を反映しているかのようである。"かいわれ大根"は腫瘍の象徴か ? そして、この病気を治すには硫黄泉療法が良いと医者は言う。嫌でも"黄泉"を想起させる。その硫黄泉へ行くベッドでの旅も戯画的に描かれる。雌烏賊との格闘、父が残した荒唐無稽な本、その姿のまま買い物をする主人公、支払いに困っている主人公を救う件の看護婦。P.フロイドの「鬱」まで言及される。やがて主人公は地獄谷に辿り付くが、そこには子鬼が居て、ここは賽の河原だと言う。自虐的な設定と言え、死の恐怖・不安を自らの筆で吹き飛ばす意図が感じられる。死んだ母との再会の場に再び現れる件の看護婦。神出鬼没で笑わせるし、ドラキュラの話題も出る。そして、周辺に立ち並ぶ看板には、「六十五歳以上の自殺」、「日本尊厳死協会」、「日本安楽死クラブ」等の文字が。更に、看護婦の恋人で事故死をテーマにするアメリカ人の青年"キラー"も登場する。作者が"死"の矮小化を図っているのは明らかである。主人公は脳震盪のため別の病院に再入院するが、そこでの安楽死と尊厳死の問題は心を寒々とさせる。生きる事の意味を考えさせる挿話。最後に現れる"箱"はやはり柩か。P.フロイド「エコーズ」の神秘感が死を前にした時の心境なのか ? ベッドに根付いた病人の幻想として読んでも楽しめるが、やはり作者の計算尽くの「死の克服」物語と見るべきであろう。自らの境遇を客観化して文学に昇華した傑作。 | ||||

| ||||

|

■スポンサードリンク

|

|

|

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!