■スポンサードリンク

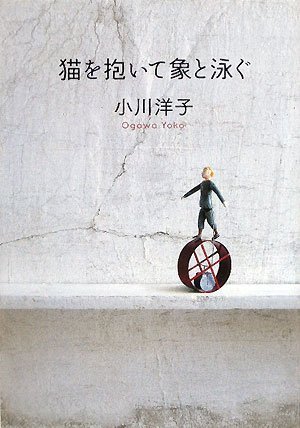

猫を抱いて象と泳ぐ

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

猫を抱いて象と泳ぐの評価:

| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.37pt | ||||||||

■スポンサードリンク

Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です

※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。

未読の方はご注意ください

全141件 61~80 4/8ページ

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 象と出会い、ミイラと出会い、猫と出会い、チェスという広大な海に泳ぎ出した少年。 波はときに荒々しく、ときに静かに揺らめく、それでも少年は冒険を続けた。 海底から山頂へと泳ぎ、頂へと登り詰めた。 【e4】から始まった少年の冒険は【e4】で締めくくられた。 ミイラの一手めの【e4】、その光は少年を温かく包み込んでいるだろう。 とても美しく静かな物語。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| この本の内容は全く知らないで購入した。 スタートから独特の世界が記載される。 やがて猫の意味も、象と泳ぐと言う表現も、次第につながりが出来てくる。 筆者の凄い表現が情景を浮かび上がら家でくる。 是非読んでみてください。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 本書はチェスの稀代の差し手でありながら、その世界を目立たず、ひっそりと生きた主人公を描いた物語です。 評者にとってこれまで縁のなかった著者と作品でしたが、ここのレビューを読んだ時に感じた直感で手に取りました。 読了後、本を置いてみて、それが正しかったことを感じました。 主人公はチェス好きの少年で、かつての名人の名をとって「リトル・アリョーヒン」と呼ばれます。 周囲とあまり馴染めなかった彼が、良い導き手と邂逅して、小さなチェス盤から広がる広大な世界を探求していく様が生き生きと描かれていました。 「最強の手よりも、最善の手を」 評者はチェスのルールを知りませんが、詩的な言葉で描写されるチェス巧者の世界観、手に汗握るゲームの緊迫感、コマたちが織り成す躍動感から物語に引き込まれました。 また象徴的に込められた「猫」、「象」、「泳ぐ」などのキーワードが本文中を漂いながら伏線となり、結末に収束していく見事さには驚かされました。 これらはさながら美しいハーモニーや精緻なタペストリーを思わせるもので、本当に驚嘆しました。 ページを閉じてからも深い余韻が心に沁み込んできて、本書は今年読んだ中ではベストの小説になりそうです。 お勧めです。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| これまでに何冊も小川洋子作品を読んできました。 小川洋子作品の特徴として「なにかがなくなってゆく」ことが特徴としてあげられます。 なくなったことがなによりの「存在していたこと」の証明であり、その過程でまた生まれてくるなにかの母親である。 なくなることが必ずしもマイナスではないこと教えてくれる作風になっています。 しかし今回の作品はチェスが題材になっており今までになかった描き方がされています。 「次に起こることは今後、彼にとって忘れられない一日になる」という風に、予め定義されるような描き方です。 なくなるより以前に「存在し始める」ところから描かれています。 人生というチェス盤の上に駒が揃えられていくように、彼にとって大事な「駒」が揃ってゆく様、また何かを得るには犠牲を伴い取捨選択を迫られ、洗練されてゆく彼を描いたこの物語はまるで棋譜のようでした。 チェスには全く詳しくない僕ですが、うまくチェスと物語を絡ませてありスラスラと読むことができました。 初めての方はもちろんですが、これまでにたくさんの小川洋子作品をご覧になられた方こそ、楽しめる作品だと思います。 文句無しに☆5 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 繊細な少年の成長と、それを取り巻く優しい人々、特に老人たちの姿が、対比ではなくて内包してくれるような優しさにつつまれて描かれています。人と付き合ったり社会で活躍するのは得意ではないけれど、心の中にはるかに大きな宇宙を秘めた、チェスの天才少年。その人柄を理解してくれる祖父母やマスター、令嬢、そして総婦長という恵まれた周りの方々。小川先生の筆が冴えています。暖かい作品です。お薦めします。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 静謐という表現がぴったりくる物語でした。その世界の中に浸ることが出来てとても楽しかった。でもさ、かわいそうだよね。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 小川洋子の作品には「イタい」人が登場する。『博士の愛した数式』の博士がまさにそうである。今回紹介する作品『猫を抱いて象と泳ぐ 』の主人公もある意味とっても「イタい」人である。しかし、そうした「イタい」人をこよなく愛するオレだからこそ、彼女の書く作品にいつも癒されるのかも知れない。 「博士の愛した数式」「ミーナの行進」同様にこの作品は「読み終えてしまうのが惜しい」のでゆっくりと読みたいという気持ちと、面白いのでついつい引き込まれてどんどん読んでしまうという興味の間で翻弄されたのであった。 冒頭に登場する百貨店の屋上の場面、子象の時に連れてこられてそのまま百貨店の屋上から降りられなくなってしまい、37年間そのまま屋上で生涯を終えたインディラの物語は、この作品の重要な伏線となっている。その意味は最後まで読んだときにわかるようになっているのだ。 オレはチェスをしない。将棋は得意だが、チェスは駒の動かし方を知ってるくらいである。そういうわけでこの作品に登場する棋譜の意味は正直よくわからなかった。美しい棋譜を残すことの意味もオレにはわからない。ただ、チェスを通じて対戦相手と対話するというのはわかるような気がする。この作品の主人公である、リトル・アリョーヒンと呼ばれた少年にとってはあの白黒の升目がそのまま世界そのものだったのだ。 チェスのことをほとんど知らないオレは、アリョーヒンとはいったい何者なのかを知るためにウィキペディアで検索してみて、盤上の詩人と呼ばれた伝説のチェスプレーヤーであったことを確認した。 すぐれた小説は常に読者をよい意味で裏切る。次はこんなふうになるのではないかという予測を無意味にするからだ、なぜこの作品はこんな題名なのか。その理由はかなり最後に近づいてからやっとわかるようにできている。最初オレはこの小説を、とてつもなくチェスが強い少年の成長の物語であると思っていた。天才チェス少年が強敵を次々と打ち倒して、最後には世界チャンピオンになる・・・という物語だと思って読み進めていったのだが、そんなありふれた安っぽいストーリーじゃない。もっと奇想天外で、荒唐無稽な物語なのである。その意外性がまたこの作品の魅力なのかも知れない。 「博士の愛した数式」の中で数式や証明の美しさを語ったように、ここでは棋譜の美しさが語られる。もしも自分がチェスに詳しく、そこに書かれている棋譜を盤面に再現しつつ読むことができたならば、もっとこの面白さは増しただろう。そのことを読み終えてからとても残念に思うのである。 少年には恋人のように心を通わせられる相手が登場する。しかし、本当に心が通い合っていたのか、それが世間で言うところの「恋愛」という感情だったかというと少し違うような気がする。しかし、その彼女との交流は作品の重要な柱となっているのである。 読み終えた後でオレは、猛然と誰かとチェスをしたくなってしまった。おそらく多くの読者がそんな気持ちになったことだろう。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 年齢を重ねてもこういう本に感動できる感受性を大切にしたいと思いました。 主人公に彼を取り巻く人物に、いろいろ救われた思いです。 読んで良かったです。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 何度読んでも泣けます 素敵です 小川洋子さんの世界にはまると抜けられないです | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 男性目線だからかな?人間チェスのシーンはやめて欲しかったな。 子供でい続けたい主人公との対比なんでしようが、オーナーは、人気のアトラクションであった自動チェス人形の相方を差し出した後の、リトルアリョーヒンの行動を想像しなかったのだろうか? そもそも、娼婦になってまで海底チェス場に居座る理由もないだろう?とか、ミイラを敵方の駒にしときゃ良かったのに、とか考えてしまう私はガキなんでしょう。 同じ著者の方の『人質の朗読会』はとても綺麗なお話でしたので、変な期待をしていました。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| たくさんのレビュアーさんが投稿なさっているので,細部に触れるのはやめます。 端的に言うと, この本より「おもしろい」本はあるかもしれませんが, これほど「作品世界に没入した」ことはありませんでした。 私は,チェスなんか打てません。 私は,文字の羅列である棋譜を美しいと思う感覚は持ち合わせていません。 私には,唇に脛毛の生えた少年を脳裏に思い描くことはできません。 なのに,ページをめくる手を止めることができませんでした。 ラストに差し掛かったとき,私は電車に乗っていて降車駅に近づいていたのですが, 物語の最後を見届けたくて,気付けば駅のベンチで1時間が過ぎていました。 読後も,これほど快く余韻に浸れたことはありませんでした。 そんな1冊です。 P.S. 余談ですが,この物語は平成22年度埼玉県立高校入試の国語の問題に用いられています。 そこから興味を持って本を購入したのですが,今となってはそれが 少年が出会った人々と同じぐらい,かけがえのない巡り合わせだったと感じます。 また,その入試問題の最後の問では,この物語の根幹となる「棋譜の持つ輝き」にちゃんと触れています。 埼玉県教育委員会に,拍手と握手をしたい気分です。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 読み始めるとすぅーって違う世界に入り込みます。 なんていうか静かな切ない世界。 チェスを主題にしているんだけど、チェスの織り成す無限の詩が、 まるで蜘蛛の糸みたいに不思議な美しさで。 そしていろんな人生が絡み合いながら静謐な・・・諦め?みたいな。 決して幸せじゃないのになぜか不幸でもなく。 幸せは自分が決めることなんだなぁ・・・ | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 「博士の好きな数式」の作者、映画を見たから原作はいいや、と、小川作品に無縁でした。読書好きの友人に勧められ、図書館で借りて読んだ「猫を抱いて、、、、、」。そして、魅了された。リトル・アリョーヒンの遺体を抱き、ゴンドラに乗る総婦長さん、そのゴンドラとすれ違うミイラという名前の女性。ここまで読み進むと、もう涙がとまらない。そしてどうだろう、こうして涙を流せる自分が、ほんの少し、この小説の登場人物のだれかぐらいに清い心を持っているかもしれない、と思えてきて、まだすこし生きていようかな、と思ったのである。 それから猛烈な小川洋子フアンになり、いま彼女の作品を読みまくっている。図書館から借りた「猫を抱いて、、、」は、いったん返し、皆さんに勧め、自分の本棚用には、アマゾンで、文庫本を購入した。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 小川さんの作品は、本書が始めてでした。 みなさん仰るように、本当に読み終わるのを惜しく感じるような素晴らしい作品で、それでも一文字一文字噛み締めながら読み終えました。これが昨夜の話です。読後、あまりに美しい文章と愛しい彼らの住む世界に一人思いを馳せ、唐突に胸が詰まりました。どこの国かもわからない場所で慎ましく密やかに生きた彼らに愛情を抱かずにはいられません。一晩経った今でもそう感じます。 狭い世界に閉じ込められることは、存外居心地がいいことのように感じます。少年にとっての広い世界への入り口はチェスの中にこそあったから。或は、仕事で忙しなく毎日を過ごしている私にとっての“チェス”は、こういう読書体験なのかも知れません。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 男(と少年)は哲学的で詩的な趣のあるチェスをプレイし、この小説もそれを志向しているのだろうが、 競技用のルールでしかない時間制限を初心者に課すという、チェスを解っていない記述。 ----引用 p.43 男は(中略)チェスとは何かという本質的な真理を心でつかみ取っているプレイヤーだった。 (中略)どんな天才も言葉にできなかった哲学を読みとる能力は、ゲームに勝つための能力とはまた別物である。 (中略)更に男は、その光を他の誰かと分かち合うことに無上の喜びを感じていた。 アホかっつーの。 ここで男=小川洋子だったりするの? 餅は餅屋。 チェスの哲学(とでも言うのか?)にはほど遠い小説。 こんなんが傑作かよ。 小川洋子にとってチェスとはただのファッションであり、 小説のネタに過ぎないのであった。 p.56で読むのを止める。 ---- 参考文献見たら、モロ初学者なのね。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 長く継続しているサークルに使用したが、読了後に内容についての活発な意見交換ができ大変良かった。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| いやぁ、本当に小川洋子らしい作品。 文章フェチの私ですが、久しぶりに 「文章の美しさだけで感動」 しました。 素晴らしい。 でも本等に中身無いです。 チェスに興味ない僕にとっては全く中身はわからない。 ただただ美しい言葉にうっとりするだけでした。 と言うことで星四つ。 ほんのちょっとでも中身があれば星五つだったんだろうけど。 小川洋子らしいといえば本当に小川洋子らしい作品です。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 美しい言葉、一字一句に感動しながら、長い時間をかけて読む本。 終わってほしくない。 チェスが出てくる物語です。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 40代男です。 詩的な世界には入り込みつつも、主人公に共感できませんでした。これは読み手の問題で、作品そのものは皆さんがコメントされている通りなんだと思います。こういうものに感動するような繊細さが自分にないんだと思います。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| チェスをほとんど知らない私でも知らないうちに引き込まれてしまう展開。 過度な盛り上がりはなく、心地よく読み進んでいける物語。 白熱している勝負が美しい音楽のように描かれていて静かに流れる曲のように感じられる。 そして、それぞれの場面はまるで映画でも見ているかのよう。 美しさとチェスの宇宙を感じる文章を読んでいると自分が物語の中にいるような感覚になる。 悲しい境遇の主人公たちに暗さはなく、彼らが心のつながりで静かに力強く生きていくところがこの物語の魅力だと思う。 様々な死も悲惨ではなく、心安らかに受け容れられます。 読み終わってもしばらく続く余韻に感動しました。 これまで読んだ小説の中で最も好印象な本の一つ。もう一度ゆっくり読んでみたい。 | ||||

| ||||

|

■スポンサードリンク

|

|

|

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!