■スポンサードリンク

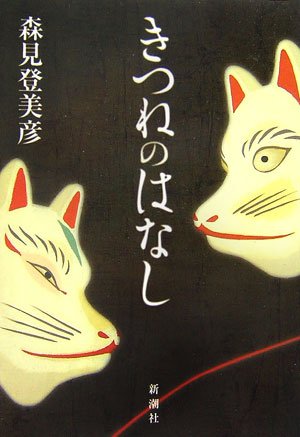

きつねのはなし

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

きつねのはなしの評価:

| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.92pt | ||||||||

■スポンサードリンク

Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です

※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。

未読の方はご注意ください

全70件 21~40 2/4ページ

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 帯も付いたままで思っていた以上の美品でした。 丁寧な梱包に到着も日時通りで とてもお得な感じがしました。 後は読むだけです。 ありがとうございます。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 独特の不可思議な雰囲気を持つ作品。 短編集だが、それぞれにつながりがあるわけでもなく、芳連堂で薄いつながりがある感じが、謎めいていた印象を与える。 きつねにつままれた感じは十二分。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 不思議な空間に迷い込みます。。夜は短しとはまた違った感覚でお楽しみください。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 読み終えても謎が残る気持ち悪さは、90年代のジャパニーズホラーのようだった。 また、過程の描写に重点を置いている点も似ている。 各話、関係はしているけどもリンクしているのかも謎。 「果実の中の龍」に以下のようなセリフがありますが、 読者がこの糸を辿ることができるのかも謎ですね。 "もしその糸を辿っていくことができるなら、この街の中枢にある、 とても暗くて神秘的な場所へ通じているような気がするんだ" | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 妖の存在を感じさせつつ綴られる4つの物語。適度に抑えた文体が、妙に嵌り心地良かった。 中でも「果実の中の龍」が◎。嘘の自伝に取り憑かれた先輩の話はとても魅惑的。 「本当でも嘘でも、かまわない。そんなことはどうでもいいことです」。 同じくそう思う。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 青年たちが経験するちょっとホラーで普通とは違う体験。(「果実の中の龍」のみ、体験「を語る」という手法を取っている。) 総評としては場所、人物、小物(小道具)の描写がとてもうまいので、場面ごとのイメージが浮かびやすく、文しかないのにとてもビジュアル的。 そのため非常に読み易いが、人物にはクセがあるし、超現実的な出来事は起こるしで、読み手によって、合う合わないはあると思う。 人物描写は主人公よりも、主人公以外の人物方がより丁寧で、ともすれば主人公がかすみそうだが、逆に感情移入できるキャラクターとしての機能を果たしている。(ただし「魔」だけはこの特徴が話の「しかけ」としての機能している) 新しいが懐かしい、重たくもなく、爽やかでもない、私にとっては非常に絶妙なバランスの作品だった。 個人的には「きつねのはなし」が綺麗に決まっていて好きだ。特に評価の高い「果実の中の龍」は、みずほさんにも感情移入してしまったため、ちょっと切なすぎた。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 単行本の装丁が素敵でめずらしくジャケ買いした作品です。 森見さんというと「夜は短し歩けよ乙女」に代表される、 ダメダメ大学生の妄想ワールドのほうが有名な気がしますが、 一番引き込まれたのはこのお話でした。 京都を舞台に、少しずつ舞台設定を共有した4つの怪奇譚。 抑制の効いた静かな文体で、 読む者を京都の薄闇へ引き込みます。 妖しい京都の魅力を満喫できます。 きつねといえば、静岡には「筒狐」の伝承があるそうです。 「きつねのはなし」に出てくるきつねに近いみたい。 他の地域にもそういう話、あるんでしょうか。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| いつものアホな学生が出てくる森見作品とは作風が違って、趣がありました。こんな話もいい。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 丁寧な標準語で、イントネーションは読んだだけでは判りません。 そして、過去の2つの物語、きつねについてのものがたりをするときに、それはセリフではなく、話し言葉でもなく、読み物を語って聞かせる類のことばなのです。 従って、言葉は、ナツメさんの話しかける相手を突き抜けて、聴衆へと達するのです。一種のシャーマニズム的言辞に属するものでしょう。 単調に丁寧に語る言葉が、場を制する。どこかで、立原正秋氏の文学作品を連想させるものでした。 これは傑作です。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| きつねに包まれた話。 大人版京都おとぎ話みたいです。 登場人物の会話も意味深で、読んでいく内に誰が狐に化けているのか。。 現実と魔界が融合する不思議な世界観。京都だから描けるのかもしれません。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 腐れ大学生もので人気を博した森見さんの、また違った面が見られる短編集です。 全編薄闇に包まれたような雰囲気がたまりません。 文体もいつもとは違った生硬な妖しさが漂っており、器用な人だなあ〜と思わされます。 この引き出しの多さは、イコール読書量の多さなのでしょうね。 夏の夜に読みたい一冊です。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 森見 登美彦には珍しく阿呆な大学生はでてきません。 京都を舞台にした怪談話四編。 他の森見作品にはない不気味さがありゾクゾクしながら読めました。 好きな話は「果実の中の龍」 読んでて妙にザワザワした気分になり読み終えたあとは少し切ない余韻が残るほど話に引きずり込まれました。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 不気味な話でした。夜にガサガサと動く草むらを覗いていたら、いつのまにか静かになり、何かにじっと見返されていたような。 お話は全て京都を舞台にしています。 けれど、少しずつ違いがあるんです。まるで、きつねに化かされているように。 京都の街の描き方がとても丁寧で、行ったことの無い私でも街並みを想像しやすかったです。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 森見登美彦氏の短編作を纏めた作品。 共通してるのは京都が舞台で、妖怪がチラホラと影を見せている事です。 妖怪の全貌を描く訳では無く、あくまで彼らが通り過ぎた足跡を「私」と取り巻く人達を焦点に話は進んでいく。 「四畳半」や「夜は短し」とはまた違ったシリアスな著者の文章が楽しめます。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 著者の能天気な本はこれまで楽しく読ませてもらったけど この本はかなりダークサイドに振れている。 だけどしっかり面白い。やっぱりプロの作家はすごいな。 それぞれの短編は互いに微妙にリンクしていたりして、通常の短編以上の世界観がある。 読後、静かな怖さがずーっと心に残る本。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 当作品では【太陽の塔】や【四畳半神話体系】とはまた違った様相をしていますが、その流麗な文体からはやはり著者らしさが垣間見えて安心感を覚えました。 幻想小説特有の掴みどころのない置いてきぼりの儚さは、たとえ怪奇とはいえ著者の柔らかな人間の描き方で優しく包まれておりフワフワした印象が心地好いです。 内容的には表題作がお薦め。ですが【果実の中の龍】は作品に綴られた其のままを【魔】と読み取りながら、しかし小説家など物書きの有り様を物悲しく語っているようにも見え、読者によって多くの解釈が出来る良作ではないでしょうか。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| これはまた、ユーモラスな他の森見作品とはがらっと違った作風で驚かされた。ホラーとしては個人的には一番好きなタイプだ。 あれは高橋克彦の言葉だったか?「一番怖いのは、結局それがなんだったのかよくわからないという怖さ」だ、と。この小説に出てくる怖さ、気味悪さもその種のもので、じわじわと効いてくる。「これは幽霊だったのです。」「地霊のたたりだったのです。」「悪魔のしわざだったのです。」「組織の陰謀だったのです。」というようなはっきりした結論や説明は一切なされない。 異界とこの世を行き来しているかのような怪しい人物、これまた異界と繋がっているのではと思える吉田山の祭り、京都人が普通に日常生活を送っている街中の路地(ろうじ)に潜んでいる魔・・・。10年ほど前、京都魔界めぐりというブームがあり怪しいスポットをまわるのがはやったが、それは今、現在も続いているパワースポット巡りと共通するものがある。ただこの小説に出てくる魔はもっと日常的なごくごく普通の生活空間に潜む怖さだ。 自分は京都で生まれて育ったが、子供の頃かけまわっていた裏通りの路地が思わぬ所に繋がっている不思議さや、お寺、神社の敷地内に入ると、そこだけさっと空気の色が変わってしまうような異空間があることを肌で感じてきた。京都での生活が長い森見氏も、きっとそのようなものを日々感じておられるのだろう。 それぞれの短編は独立していて連作ではない。どれも少しずつタッチの違う作風だけれど、個人的にははずれなし。どこか雨月物語を思わせるような文学の香りがするホラー、ものすごくお気に入りの一冊になった。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| タイトルだけにつられて買ってみました。 淡々と物語は進んでいくし、読んでる私自身、特にドキドキわくわくすることもなく 淡々と読み進めているつもりなんですが、気がつくと背筋にゾクゾクしたものを感じていました。 でも理由はよく分からない。 夢と現の間を行ったり来たりしている感覚で、読み終わった後はまさに狐につままれた気分になりました。 ポカン…と。「今のは一体なんだったんだ?」「よくわからない…」 本を閉じた後、そんな気持ちにさせてくれるのがこの本の魅力なのかな?と思います。 お気に入りの一冊になりました。特に「果実の中の龍」は何度も読み返しています。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 古い歴史を持つ街は特有の空気を持っています。 鎌倉に良く行く機会がありますが、鎌倉には鎌倉の、京都には京都の空気と言うか 町自体が持っている息づかいと言うものを感じます。本作はそんな空気を闇と言うか 人ならざるもの影から描いたような神秘的幻想的な小説です。 四畳半に出てきた樋口師匠のようなキャラクタもいますが、その雰囲気はすっかり陰であり 乙女〜四畳半の比較的明るい雰囲気とは好対照ですが、セリフ回しなどをみるとこれも 確かに森見ワールドの一環と言う事が良くわかります。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| きつねのはなし 私は夜は短し歩けよ乙女、太陽の塔、四畳半神話体系と読み進めた後に「きつねのはなし」を読みました。これまで私は森見氏は類まれな妄想力を武器にヘタレ大学生を面白おかしく描くことを専門とする作家だと思っておりました。しかし、本作は作者名が伏せてあれば森見氏だと気が付かないのではないかと思うほどこれまでとは作風が異なり、世界に名高い観光都市という華やかな表の顔とは一線を画す京都の妖しさ、薄闇、裏庭のような部分を鋭く上品に描いた作品です。そして独特でありながら目に浮かぶような優れた表現により、読者を裏庭へと誘うのです。 四つある物語はどれも完成度が高く、絶妙なほど贅肉を削ぎ落としてあり文章にもストーリーにも無駄がないです。また精神的な危うさを感じさせるナツメさんや若年性パラノイアと言いたくなるような先輩など、登場人物が実に魅力的です。ぜひ一読あれ。 | ||||

| ||||

|

■スポンサードリンク

|

|

|

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!