■スポンサードリンク

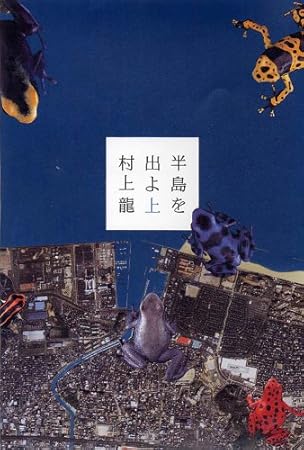

半島を出よ

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

半島を出よの評価:

| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.00pt | ||||||||

■スポンサードリンク

Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です

※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。

未読の方はご注意ください

全228件 121~140 7/12ページ

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 複雑に交錯した何百人というキャラクターがいながら、 少しも破綻することなく、最後の1行まで美しい小説である。 スピード感と軽快さあふれる文体。 少年たちの破壊願望を1つの目的へと昇華させていき、 過去をふりかえり、 癒されていく過程には胸が熱くなる。 私はこの作品を、特に10代の子供たちに読んでほしい。 残酷なシーンが多いけれど、あえてその残酷さから目をそむけずに、 読んでもらいたいと思った。 血と孤独の問いかけの中から、考えるべきものを見いだしてほしい。 人間は簡単に死ぬ生き物だということを。 少数派だという気取りは、ある瞬間多数派の傲慢さに 変わるかもしれない、という脆さを・・・・。 特にどこが好きかと言われたら、ラストシーンだ。 小さく書かれた文字の中に込められた思いは、敵/味方を問わず、 限りない生への尊重と哀悼の気持ちである。 語られずして語る言葉とは、こういった万感の思いを指すのではなかろうか。 ヒューマニズムを声高に叫ぶいかがわしさを、改めて感じる。 読み終わって数日たっても、なお余韻が残る現代小説はこれが 初めてだった。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| こんなに読み応えのある本はナカナカないと思う。 ホットなテーマにリアルで緻密な世界観、強烈な物語と深くて濃いキャラクター達。 途中で消化不良を起こして吐きそうになる程でした。 しかし上巻で読まされたくどい程の描写が頭に入っていたからこそ、下巻で共感し難いキャラ達やピンと来難いエピソードへも素直に入っていけたんですよね。 各々主役となって一作出来てしまうようなキャラやエピソード(しかもドロドロした陰惨な部分が多々ある)が何十本も含まれているのに、読み終えてみると物凄くすっきりした後味の良い作品でした。 おどろおどろしい描写に負けないで、多くの人に読んで欲しいと思いました。 読み終えると、爽やかな・・・と言ってもいい気持になれますから。 余談ですが、イシハラには教えられたので「昭和歌謡大全集」も読んでみたくなりました。 ・・・ガッカリしそうな気がするけど^^; | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 描かれている社会がもう暗澹たるもので、登場人物も殆どが物凄い過去を背負った歪んだ人格で共感できない。 しかも読んでて気が遠くなるような緻密な描写。(というか、その場に居る大勢の人の名前や役職とか、細かな手続き関係の説明とか、別に教えてくれなくていい) 正直読むのが辛くて、上巻読んでる間に6冊も浮気してしまいました。 けど最後の方になると急に面白くなってきましたね。 長い前置きが終わり、例の事件で物語が本格的に動き始めたって感じ。 私もこの頃漸くこの世界観や登場人物たちに慣れてきてたし。 挫折しないで良かった〜と思いましたよ。 上巻読み終わったら、すぐに下巻が欲しくなりますよ^^ | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 人間の残虐性について、村上は、常に警鐘を鳴らしている。作品の中の凄惨な描写は、「これでも君たちの目は覚めないのか!」と、机にぶつける拳が鳴り響くようだ。自己コントロールのできない人間と国家は、嫌われる−。無能な上司は、罪のない部下を死地に追いやる。しかし…何がいけなかったのか、誰が悪かったのか。作品の中で、村上は、読者に問いかけ続ける。北朝鮮の侵略軍は、作戦を成功させ、九州は、日本から独立するのか。日本社会から嫌われ続けた異常性格者の集団−彼らの立場から見れば正常者が異常となるが−は、北朝鮮の特殊部隊の仲間となるのか、対立するのか、全く違うスタンスをとることになるのか…。下巻へと物語は、突入してゆく。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 反乱軍に対する、日本人の反応や対応、日本が世界から、相手にされなくなる経過など、全てにおいてリアルで、読んだ後に友人に日本は、このままじゃ危ないと色々この本の話をしたが信じないので、ある人に実際に読んでもらい、感想を聞いたら、本当に怖いね、といった。 人物の有り様や言葉の選びかた全てにおいてリアルで読んでいて苦痛でしかし最後が気になるので読んでしまう。 最終的な感想は、人の死は、あっけない 日本どうするの、平和なんて無理じゃないか。 これは、村上龍さんの日本そして世界に対する警告だと思う。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| あまりのリアルさに時には気持ち悪くなったり、泣けてきたり、人間の内面の不条理さを再確認したりと読んでいて、とても疲れた。。。 日本人の緊張感の欠如と北朝鮮で超張り詰め、ギリギリの所で命をつないでいる国民のどちらも、限りなく危うさを孕んでいるところに気づき、表現し難い恐怖を感じた。 そして、何より作者の徹底した調査と取材に脱帽!!! 特に、ホームレスの人達の存在感が現代への痛烈なアンソロジーのような感じもした。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 近未来と言うにはあまりに近い数年後の日本。確かに現在の延長上なら、国際社会からコケにされているこんな日本なのかもしれない。 しかし特筆すべきは、北朝鮮のゲリラ侵略という、テーマの凄さである。村上龍でもなければ、このテーマをギャグにせずにSFにもせずに取り組むことはできなかっただろう。そして予想通り展開される日本の無責任体質。絶対にこうなる。大きな問題ほど、誰も責任を取らない国、日本である。 北朝鮮の兵士の一人一人の背景が凄い。そして、日本人アウトロー達の過去も凄い。これらの圧倒的な歴史の集積が、重ハンマーの連打のように読み手を打ちのめす。ストーリー以前に、社会のひずみが集約的に顕在化した人生の数々に圧倒された。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 複雑に交錯した何百人というキャラクターがいながら、少しも破綻することなく 最後の1行まで美しい小説である。 スピード感と軽快さあふれる文体。 少年たちの破壊願望を1つの目的へと昇華させていき、過去をふりかえり、 癒されていく過程には胸が熱くなる。 私はこの作品を、特に10代の子供たちに読んでほしい。 残酷なシーンが多いけれど、あえてその残酷さから目をそむけずに、 読んでもらいたいと思った。 血と孤独の問いかけの中から、考えるべきものを見いだしてほしい。 人間は簡単に死ぬ生き物だということを。 少数派だという気取りは、ある瞬間多数派の傲慢さに 変わるかもしれない、という脆さを・・・・。 特にどこが好きかと言われたら、ラストシーンだ。 小さく書かれた文字の中に込められた思いは、敵/味方を問わず、限りない生への尊重と哀悼の気持ちである。 語られずして語る言葉とは、こういった万感の思いを指すのではなかろうか。 ヒューマニズムを声高に叫ぶいかがわしさを、改めて感じる。 読み終わって数日たっても、なお余韻が残る現代小説はこれが初めてだった。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 一度読んでからもお気に入りのチャプターが何箇所か在ってたまに読み返している。ヒノ君がヒノ君のお母さんがかつて嬉しそうにマーボー豆腐弁当を食べていた時の事を思いだしたくだりとかキム・ヒョンヒモクさんが世良木先生にアンデルセンの童話の一つの物語を聞いている所などである。 今更ではあるがこの小説家の新刊を時間を開けずに今、読めるというのは本当に嬉しく思う。本当に美しい時間は短いよな | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| ストーリーは、まず北朝鮮である計画が立てられる。その計画とは、福岡を占領するというものだった。立ち向かうのは、たった10数人の少年たちのみ。しかも、彼らはみな、暗い過去を持ち、心に傷を負っていた… 読み進むにつれ、日本という国のシステムの問題点が鮮明に浮かび上がってくる。経済の破綻、防衛システムの欠陥、有事体制の甘さなど。 心に傷を持つ少年たちだけが福岡を救おうとするというのは、日本の現在のシステムを破壊し、新たな道を提示できるのは政治家でも官僚でもなく、マイノリティーだけだということを暗に示唆しているように思える。特定の登場人物(少年たち、重犯罪人)をカタカナで表示したのは、彼らが一般大衆とは異なるマイノリティーなのだということを強調したかったのだろう。 心に深い傷を負った少年たちは、北朝鮮の兵士たちと戦うために協力しあう。その中で、自分の心の傷と向き合い、解消できる者もいる。彼らにとって、北朝鮮軍と戦うことは、一種の「いやし」だったのかもしれない。そこで彼らはおのれ自身の中にある破壊欲求を満たすことができ、普通の人間に戻ることができたのではないだろうか。 いろいろなことを考えさせられる本である。もちろん、単なる読み物としても十分に面白い。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| ストーリーは、まず北朝鮮である計画が立てられる。その計画とは、福岡を占領するというものだった。立ち向かうのは、たった10数人の少年たちのみ。しかも、彼らはみな、暗い過去を持ち、心に傷を負っていた… 読み進むにつれ、日本という国のシステムの問題点が鮮明に浮かび上がってくる。経済の破綻、防衛システムの欠陥、有事体制の甘さなど。 心に傷を持つ少年たちだけが福岡を救おうとするというのは、日本の現在のシステムを破壊し、新たな道を提示できるのは政治家でも官僚でもなく、マイノリティーだけだということを暗に示唆しているように思える。特定の登場人物(少年たち、重犯罪人)をカタカナで表示したのは、彼らが一般大衆とは異なるマイノリティーなのだということを強調したかったのだろう。 心に深い傷を負った少年たちは、北朝鮮の兵士たちと戦うために協力しあう。その中で、自分の心の傷と向き合い、解消できる者もいる。彼らにとって、北朝鮮軍と戦うことは、一種の「いやし」だったのかもしれない。そこで彼らはおのれ自身の中にある破壊欲求を満たすことができ、普通の人間に戻ることができたのではないだろうか。 いろいろなことを考えさせられる本である。もちろん、単なる読み物としても十分に面白い。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 村上龍の書くものは薄っぺらに感じ、 今までは敬遠していたのですが、 これは文句なく面白い! 明日起きてもおかしくない位の設定、 細かな人物像は、素晴らしかったです。 またラストが最高にかっこいい! 日常のもやもやを一気に吹き飛ばしてくれる 爽快感あふれる小説です。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| なのだと思う。いつも苛立ちっている子ども。 凄いのは大人になれば忘れる怒りを持続しいてるパワーと、そんな『子 ども』からは想像できないくらい怖ろしく文章が上手いこと。 これが村上龍の最大の特徴。 この小説からメッセージや警告なんてどうでもいいこと。 村上龍の小説を読む醍醐味は、彼の小説を読んで不愉快になる事。 人間の世界って楽しくて美しいだけじゃないってことを、思い出す。 小説って娯楽なんだから、それでいい。でも儒教の国の人間に安直に「天使」の本を上げるってどうかな・・・? これにはちょっとガックリしました。軽率すぎなのでは。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| まずは巻頭に書き並べられたスゴイ数の登場人物と簡単なプロフィールに驚く。特に北朝鮮人の名前には馴染みが薄いため、男女の判別ができない上に名前・プロフィールともにまったく頭に入ってこない。 「予習」はあきらめて本編へ。読み進みながらノンフィクションだったろうかと錯覚するほどに、日本が抱える現在の経済的、国際的立場から進行し、末期となった状態がリアルに描かれている。この小説の目的のひとつは日本への警告なのだろうか。 北朝鮮兵士の冷酷さが繰り返し描かれているが(これは事実を知らないので、ノンフィクションに限りなく近い気持ちで読んだ)、併せて純朴さや厳しい規律を守らせる組織力は、日本がとうの昔になくしてしまい、絶対にもどらない大事な要素として感じられた。 腐りきった日本社会からはみ出たアウトローたちによって、物語はドラマチックに幕を下ろす。結局は「何もできない腐った大国」となってしまった日本を嘲笑した形で終焉となる。上下巻通じて、綿密で泥臭い描写が続くが、最終場面では違う空気感・カラーを感じた。最後まで北朝鮮人の名前と背景が完全一致しなかったが、もう一度読み返せば違うだろうか。何しろ長編だし、どぎつい描写には読むエネルギーも必要なので少し時間をおいてチャレンジしたい。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 文章表現のテクニックを駆使することが「文芸」の基本であると思う私は、まずもってその技芸を最高レベルで遂行しているこの小説に圧倒されっぱなしであった。情報量とかディティールの精密さも重要な要素だという発想はもちろん肯定するが、そういうのは「オフィス村上龍」的な力をフル活用すればけっこう突破できるものだろう。大切なのはやはり、場面の展開をダレないように鮮明に描写し、そこに表れる男女のライフの流れのすみずみまでを言葉で追いかけて文のつらなりを創造することの達成度であるに違いない。 それで、至高の使命と非常にメロウな恋心の間を行き来しながら「退廃」の真義を見つけ出してしまうイケメン・コリョの魅力や、異常事態であってもそう変化しない母なる存在の強さ、というか、そもそも多くの人間が予め備えているしぶとさに感心しつつ、自分の無意識の執着に気づかされて愕然としている市役所ママの動揺ぶり、父親の記憶と自己のトラウマのもとに揺れながら、あの最後の瞬間を目撃しているかたわらで、人のやさしさに救済されていく女性の切なさ。それぞれの人生という文学のまとまりが、克明に記録されていて読みごたえ十二分である。 だが、最も強烈なのは「ヒノ」の意識の流動によりそいながら記述される反撃戦闘のシーン、これにつきる。どの章にも異なる感動があり、どこかを特権的に選んで「大きな物語」に走る誘惑を完全に断ち切るスタンスが明らかなので、こういうのは少しためらわれるが、やはりここが「クライマックス」だと私は考える。チルドレンの壮絶な人生史を淡々と知らせておきながら、これがオレらの青春だ、といわんばかりの汗と涙(は、なかったか)の戦いの軌跡が緻密に描かれていき、その耀ける時間の「美しさ」を強調するために絶妙のピリオドが打たれる。これが文芸だ。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 購入の是非を考慮している方がほとんどだと思います。この書は、日本がかかえるもどかしさをたたみかけるように描かれています。危機に瀕すると、だんご虫になる行政、状況が切迫すると仲良し同好会意識をいかんなく発揮するマスコミ(瑣末な事柄にはスクープと称して辟易ネタを堂々と掲載するが)、強者には抵抗ではなく盲従で媚びへつらう小市民など、集団主義とはこういったものというのが端的に理解出来るようになっています。どうしようもない日本人の性質なのですが、見てて笑えます。話しの流れ自体は、小難しくて読み進めにくい箇所もままありますが、さしたるポイントではありませんので、サクサク飛ばしていってください。全体的には、非常によく出来ていると思います。買いです。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 小説にはさまざまな効能があるが、基本的には設定や内容に暗示されるテーマがきちんと伝わり、読者を非日常の世界に連れ出し、登場人物の性格やその言動によって読者になんらかの感情を起こさせることがあれば、細かい部分がどうであれ、その小説は成功したといえると思う。前半部分では、やはりチェ・ヒョイルを描いた箇所が印象に残っている。十本の指の爪がすべて剥がれるようなすさまじい指先の鍛錬を、訓練時だけでなくずっと続けられるような自分に厳しい人物。彼の行動の是非はともかく、人間性には心ひかれ、その生き方には、活を入れてもらった気がした。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 小説にはさまざまな効能があるが、基本的には設定や内容に暗示されるテーマがきちんと伝わり、読者を非日常の世界に連れ出し、登場人物の性格やその言動によって読者になんらかの感情を起こさせることがあれば、細かい部分がどうであれ、その小説は成功したといえると思う。後半部分では、アナウンサーの細田佐起子と罪悪感を抱えて生きるキム・ヒャンモクのイメージがひじょうに強い。占領という非常事態のなかでも、自分に、人に、そして仕事に対して、常に真摯な姿勢でいつづける細田佐起子。自己の罪を認め、過去・現在・未来の自分に対し、常に責任をもちつづけるキム・ヒャンモク。二人の共通点は、譲れないものを自分の中にきちんと持っているということ。私の中に、譲れないもの、いのちを賭けてでも守りたいと思うものは果たしてあるだろうか。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| ほとんどすべての登場キャラに、共感します。村上作品にはどうしても期待してしまう「壊したくてたまらない」チルドレンはもちろんのこと、北朝鮮ミッション部隊の若者の、慈悲なき仕事とおくれてきた青春のあいだを行き来する姿、あるいは、始めて知った「文明」におかしなツッコミをいれる場面など、読んでて楽しいです。だけでなく、政府の「手も足もでない」あわてぶりのコミカルさや、それを少し離れて冷静に見つめる「落ちこぼれ」の視線(政治批評)の鋭さ、「犯罪者」たちに対する「拷問」の描写の鮮やかさ、肌にピリッとくるものがあります。 しかし、この上巻の目玉キャラは、なんといっても、横川さんという老練な九州男児の新聞記者に他ならないでしょう。かっこいい。軍隊の脅威に物怖じせず、ひとり頭脳プレイと行動力を発揮しまっくています。ずっとこの人のアングルで、この近未来の悪夢を目撃していくのもいいかなあ、とすら思わせてしまう、そんな魅力があります。「番外編」、書いてくれないかなあ。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 上巻冒頭主役のタテノはブーメランを使って野良犬だけ殺して終わりか。ヤドクガエルは表紙と途中のエピソードに登場するだけか。下巻冒頭の主役のモリは右腕が吹っ飛んで終わりか。シーホークホテルが倒壊する刹那、ハン・スンジンは何を思ったのか。リ・キヒはどんな女性だったのか。多くの登場人物がそれなりに詳細な描写を伴って登場させられているのだから、物語の結びにあたってもそれなりの処理を施して舞台から退かせてやるべきだろう。そうすると、本もさらに大部になるかもしれんが、そうでもしないとバランスを欠く構成になるのは否めない。 それでも、「良い旅を」から「美しい時間」までの下りは素晴らしかった。それにしたって、ヒノってやつは登場の仕方からしてあんなに格好良かったか。あれじゃまるで鈴原冬二みたいだ。 | ||||

| ||||

|

■スポンサードリンク

|

|

|

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!