■スポンサードリンク

(短編集)

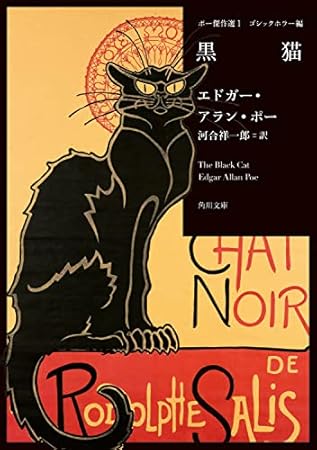

ポー傑作選1 ゴシックホラー編 黒猫

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

ポー傑作選1 ゴシックホラー編 黒猫の評価:

| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点4.40pt | ||||||||

■スポンサードリンク

Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です

※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。

未読の方はご注意ください

全10件 1~10 1/1ページ

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 子供のリクエストで購入しました。 たくさん読んでくれています。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 流麗な文体を堪能しました。三島由紀夫の読後感を思い出します。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| まぁグッド。(`・∀・') | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| エドガー・アラン・ポーの「黒猫」は、ゴシック文学の中でも特に傑出した作品です。この物語は、酒に溺れた男が愛猫を殺害し、その後、罪悪感と恐怖に苛まれる様子を描いており、ポー特有の暗く、緊張感あふれる筆致が色濃く出ています。 物語はかつて優しかった男が酒乱となり、愛猫プルートに暴力を振るうところから始まります。彼の行動は次第にエスカレートし、最終的には猫を殺してしまいますが、その行為が彼の運命を狂わせることになります。新たに現れた黒猫は、前の猫とそっくりでありながら、一つ違いがありました。その猫は胸に白い斑点を持っていたのです。 この物語を読む際、私は、主人公の精神の崩壊を目の当たりにして、彼の心理に深く引き込まれてしまいました。彼の罪悪感と恐怖が、まるで自分自身のものであるかのように感じられます。ポーは、心理に巧みに訴えかけることで、恐怖を増幅させる術を見せつけます。そして、その恐怖はただの外的なものではなく、内面から湧き上がるものであることを教えてくれます。 本作の作風は、人間の心理を深く掘り下げ、罪と罰、そして自己欺瞞のテーマを探求しており、単なる恐怖小説以上のものです。ポーは主人公の行動を通じて、私たち自身の内面に潜む暗黒面に光を当てます。そして私たちがどのように自己正当化を図り、真実から目を背けるかを描いているのです。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| ポーの作品を読みたくて購入しました 人によっては気持ち悪いと思われるかもしれませんが面白かったです | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 奇病、幻想、堕ちた貴族、精神病理、信用できない語り手、夢オチ、甦る死体。 そして長年未解明だった『数奇なるポーの生涯』。 幅広くエンタメの原点が詰まった名作。 江戸川乱歩が好むわけだわ。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 久しぶりにポーを読んだ。 新訳であり、訳者あとがきによるとポーの原文の凝りにこだわって訳出したという。確かに、訳語の選択やリズムに工夫を凝らした訳文のように感じる。 また、各短編ごとに作品解題が付されているうえ、巻末には「数奇なるポーの生涯」として長文のポーの伝記が掲載されており、とても参考になった。 この第1巻は「ゴシック・ホラー編」と銘打たれており、グロテスクな怪奇譚や復讐劇が多い。 ほぼ同時代のホフマンのロマン主義的作品を想起するが、ホフマンよりもポーのほうがホラー色が強い。 『黒猫』は動物虐待が、『跳び蛙』は障害者虐待がテーマとなっているが、いずれも虐待者に対して恐ろしい復讐がなされるところに、虐げられた者たちの復讐劇の誇張されたカタルシスを感じる。 なお、『跳び蛙』に登場する小人症の道化は、ベラスケスの有名な絵画『ラス・メニーナス』(侍女たち)にも描かれているように、古くから宮廷で使われていた。しかし、こうした障害者の道化が自らの人格と意思を持った存在として描かれ、王と廷臣に復讐までするというストーリーはやはり近代的なものだろう。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 1800年代前半にこのような天才的ミステリー作家が存在していたことは驚きである。 アラン・ポーの作品は子供のころから何度も読んではいたが、奇怪なストーリーに気を取られて、彼の深い洞察力や科学的視点による論理的推理などには注意していなかった。 今回新訳が出たことで久しぶりに読み返してみたが、これほど面白い傑作であったのかとあらためて感心した。知性と感受性と遊び心に溢れている。 河合祥一朗の新訳は、ポーの魅力を十分に引き出す名訳で非常に読みやすかった。ポーを理解するうえで、訳者の尽力は大きいと思う。巻末の解説も大変参考になった。最大のミステリーは、エドガー・アラン・ポー自身の人生のようだ。 ゴシックホラー編「黒猫」、奇怪ミステリー編「モルグ街の殺人」と2編併せて読まれることをお勧めします。アラン・ポーが後世の世界中のミステリー小説の源泉であることがよく分かります。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| エドガー・アラン・ポーの怪奇・幻想小説をメインに取り上げた第1巻。会話文はじめ、現代的な言い回しで、読みやすい訳文だと感じました。雰囲気はとびきり素晴らしかったんだけど、文字がめちゃくちゃある感じで、読みづらくもあった創元推理文庫の『ポオ小説全集』がいまだに忘れられないせいか、余計にそう感じたのかもしれないけれど。 今回久しぶりにポーの小説に接してみて、じわじわ盛り上げていく話のスリリング感、ただならない緊迫感は、やはりすげぇもんがあると唸らされました。 「アモンティリャードの酒樽(さかだる)」「メエルシュトレエムに呑まれて」「落とし穴と振り子」「ウィリアム・ウィルソン」の四篇が面白かった! ぞくぞくしながら頁をめくってました。 一方、三つの詩、「大鴉(おおがらす)」「ユーラリー」「ヘレンへ」は、わたしはダメでした。脚韻をきちっと踏んで日本語に置き換えた訳文は悪くないと思いますが、心に訴えてくるものがなかった。ポーの詩は、どうもわざとらしい、鼻につくものがあって、わたしにはその良さが分かりません。 収録作品と初出年、最初の一文(詩は、冒頭の一行)を記しておきます。 ⚰️ 赤き死の仮面(1842) 《「赤き死」は、その国をずっと荒廃させてきた。》 ⚰️ ウィリアム・ウィルソン(1839) 《自分のことは、ひとまず、ウィリアム・ウィルソンとでも名乗らせてもらおう。》 ⚰️ 落とし穴と振り子(1842) 《吐きそうだった──私はあの長い苦悩の末、死にそうに気分が悪くなったのだ。》 ⚰️ 大鴉(1845)※詩 《嵐の夜更けに、読み耽る、》 ⚰️ 黒猫(1843) 《これから書き記そうという、まったく奇怪でありながら日常で起こった物語を、信じてほしいとも、信じてもらえるとも思ってはいない。》 ⚰️ メエルシュトレエムに呑まれて(1841) 《ようやく最も高い岩山の峰に辿(たど)り着いた。》 ⚰️ ユーラリー(1845)※詩 《独(ひと)りの頃》 ⚰️ モレラ(1835) 《友モレラには、心からの、だが極めて特異な愛情を抱いていた。》 ⚰️ アモンティリャードの酒樽(1846) 《これまでフォルトナートから一千回もひどい目に遭わされ、じっと我慢に我慢を重ねてきたものの、あからさまな侮辱を受けたとき、私は復讐を誓いました。》 ⚰️ アッシャー家の崩壊(1839) 《その年の秋、威圧的な雲が垂れ込め、どんよりと暗く静まり返った妙に侘(わび)しい田舎道を、私は独り、一日かけて馬で進んでいた。》 ⚰️ 早すぎた埋葬(1844) 《ものすごくおもしろいのだが、真っ当な小説の主題とするにはおぞましすぎるものがある。》 ⚰️ ヘレンへ(1831) 《ヘレン 御身(おんみ)の美しさ》 ⚰️ リジーア(1838) 《リジーア嬢とどのように、いつ、そして一体どこで知り合うようになったのか、どうしても思い出せない。》 ⚰️ 跳び蛙(1849) 《この王様ほど冗談好きな人を私は知らなかった。》 巻末に、「作品解題」「数奇なるポーの生涯」「エドガー・アラン・ポー年譜」「訳者あとがき」を掲載。訳者による「数奇なるポーの生涯」は、36頁になる詳細なもの。 また、文庫表紙カバーのイラストは、アレクサンドル・スタンランの手になる黒猫の絵。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 高校生の頃、東京創元社の『ポオ全集』を開いては居眠りをしてました。生硬な訳文になかなか骨が折れました。ところが、この河合祥一郎先生の翻訳は、すいすいと読めます。素晴らしい! ポーを読むならこの新訳をおすすめします。詩がいくつか含まれているのもよいです。詩については古色蒼然たる雰囲気をかもしだす語彙のチョイスです。なかなかのカッコよさ。ポーはアメリカ文学史だけでなく、世界の文学に大きな影響を与えた重要な作家ですので、読んだことのない人はぜひ。解説もよいです。シェックスピアも河合祥一郎先生の翻訳が一番好きです。 | ||||

| ||||

|

■スポンサードリンク

|

|

|

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!