■スポンサードリンク

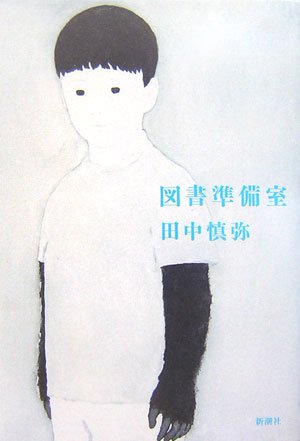

図書準備室

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!

図書準備室の評価:

| 書評・レビュー点数毎のグラフです | 平均点3.62pt | ||||||||

■スポンサードリンク

Amazonサイトに投稿されている書評・レビュー一覧です

※以下のAmazon書評・レビューにはネタバレが含まれる場合があります。

未読の方はご注意ください

全8件 1~8 1/1ページ

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 冷たい水の羊、デビュー作でこれは単純にすごいと思った。主人公が海で溺れる場面、最後の鳥居の場面は圧巻だった。 大長編「燃える家」にかなり濃い形で繋がっていると感じた。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 主人公は高校を卒業してから一度も働いていません。 通学のバスで人にぶつかったことから始まり、ある教師に挨拶ができなかったことを回想し始める。 細かいことにこだわって人生棒に振っちゃってる感じがする。 なぜ周りに迷惑や気苦労をかけてまで、そういう細かいことを考え続けて生きるんですかね。 この作者に嫉妬します。 この表題作の謎の吸引力。 この作品で語られる世界は未開拓地です。 その未開拓地と、その他の人間が生きる一般的な現実の溝が深すぎる。 語り手、ひいては作者は「もう死にたい」って言ってますけど、生かされるべき人間って、こういう人なんじゃないかと思います。 でも生かされなくても、一人で勝手に世間とか時代を置いて行って、別の世界にたどり着くのかもしれないな、という気もします。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| デビュー作『冷たい水の羊』の方をおもしろく読みました。 とりわけ印象に残ったのは風景の描写。 決して美しい光景ばかりを書いているわけではないのですが、 擬人法を用いた風景、あるいは季節の推移の描き方は、 これまで読んだことのないものでした。 多くの小説では、情景描写というのは申し訳程度だったり、 紋切り型だったりしますが、 田中さんはしっかり自分で見た光景を自分の言葉で表現していると感じました。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 田中慎弥のデビュー作品集である。表題作と新潮新人賞受賞作の「冷たい水の羊」を併録している。僕は「冷たい水の羊」から読み始めて大変面白くて感心した。 主人公の真夫は級友たちの生け贄としていじめの標的にされている。他のクラスメイトたちは真夫と比べられることによってどうにかいじめられない側の輪の中に留まろうと必死になっている。ところが真夫はいじめられている自分を相対化するために「自分はいじめられていない」という一見矛盾する独自の論理を作り出す。 真夫は毎日のように金をせびられる。いつも用意しておいた金を渡す。金がない時は屋上に連れていかれ殴る蹴るだけでは済まない屈辱的な暴行を受ける。 論理が薄れ、いじめという三文字が近づいてくる。真夫は目だけを動かせる。海峡がぼやけて見える。 水原という女の子が唯一なぜか真夫がいじめられていることを気にかけている。ところが逆に真夫は彼女を殺そうと考える。包丁を買い彼女を殺すチャンスを待っている。そして自分も一緒に死のうとしている。 いじめを苦にした自殺というのは古くて新しい社会問題だから、それをそのまま描いても小説にはならない。ではどう描くかが問題になる訳だが、田中慎弥は徹底的に心の闇の奥の奥まで、果てしない暗部の核心へと迫ろうとしているようだ。しかも非常に高度な抽象概念を用いて。 本書の解説は新進気鋭の作家である中村文則氏が書いている。彼は「デビュー作は未知(作家)と世界との遭遇の瞬間といえる。その作家の本質的な部分が現れるともよく言われ、独特の魅力が宿る」と書いているが納得した。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 『共食い』だけではもったいない田中慎弥の秀作がふたつ。◆表題作である『図書準備室』を一言で形容すると、金八先生に 出会えなかった者のいいわけとなるだろうか。三十過ぎて働かない理由を直ぐとは答えず、尋ねた伯母も(読者も)嫌になる くらいの長話を興ずる。その中で昔、リンチを主導した中学教師の罪を白状させるのだが、その教師(吉岡)はもちろん金八 でないので生徒を懐柔する術を持っていない。挨拶されないことを咎めるでもなく、(怖がらせてしまったことに対して)頭 を下げただけ。この時もしも改心させられていたのなら、まともな大人になれただろうという理屈を答えとみるべきか否か。 いつも逃げ出す従妹の娘を飽きさせなかったことには拍手するが、金八の笑顔の裏に潜む醜態を見せてくれなかったという不 満は残る。 「もっとやれ」 ◆まさか読者の願いが聞こえたわけではあるまい。もう一つの収載作『冷たい水の羊』の大橋真夫の心の声である。この小説は、 いじめを認識しなければされていることにならないとする論理を携え、無抵抗の羊であり続ける真夫の視点を中心に、加害者・ 告発者・被害者の両親の気持ちにも触れているが、そのどれもが孤立している。例え救われないとしても、いじめの標的となっ た子供を持つ父母の苦悩が『ナイフ』や『セッちゃん』(共に重松清作)あたりで示された頃よりも、問題の深淵が深まったと 言えようか。真夫の視線は最初から向こうの世界(黄泉国)に注がれており、(水原里子の存在はさておき)そこに辿り着く方 法を画策する点が北条民雄の名作『いのちの初夜』を想起させる。だが、この著者の命の表記は、若くして死ぬ運命を背負った 北条とは比べるまでもなく軽い。言いたいことはそれが悪いとか嫌いではなく、罠を仕掛けることのみ心を砕き、そこに獲物 (読者)を引っ掛けることを愉しんでいるふうに映る。読んだ者の「三島由紀夫ごっこ」の声さえ計算済みのようなデビュー作 において、書き手の野心が形を変え、政界進出を目指す真夫の父伸二に憑依したと読めなくもない。なるほど。「もっとやれ」 とは『図書準備室』の童女の声であり、くどくどしい長話で周囲を煙に巻いた著者自身のそれである。この人なら、いつかもっ と大きい価値転倒をやってのけてくれそうな気がする。いや、未読の小説の中で既に書いているかもしれない。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 芥川賞をとった「共喰い」よりも、まず「冷たい夜の羊」を読みたかった。 この作品は田中氏の処女作である、ということは、 氏はこの作品を書くために30年余をかけているということでもある。 そういった意味では、一つの集大成的な作品であるといえるだろう。 これを書くために、田中氏は作家になったのではないかと思わせる 強い力を持った作品だ。 主人公は、読むのがつらくなるような残酷ないじめを同級生から受け続ける。 彼の内面をひたすら淡々と抉り出すような描写が、 地方都市の街の美しい風景描写を背景に描かれてゆく。 透明感ある精緻な文章は古典的なほどに端正である。 この「冷たい夜の羊」は、カップリングされている「図書準備室」と表裏をなしているようだ。 いうまでもなく、「図書準備室」の主人公は「冷たい夜の羊」の主人公であり それはいじめの加害者の同級生の姿でもある。 日本の社会における輝かしい「父性」や「男性」の「光」の部分。 主人公たちにはその「影」の部分が濃く見えすぎている。 だからこそ、「光」の中に交わることができず社会からはじき出されてしまっている。 その「影」との戦い、それこそが 田中氏の「書く」という行為そのものなのではないかと感じた。 まさに、田中氏の原点でもあり、記念碑となる作品ではないかと思う。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| いろんなところで「いいわけ小説」「いいわけ小説」と言われている、表題作「図書準備室」。 あたしには、「いいわけ」でなく、作者の強烈な言いたいことが本気で書いてあるように思えました。 「なんで働かないの?」という伯母の質問を必死に思考した結果の作品だと思いました。 作者のプロフィールを見てみれば、高校卒業後、一度も働いたことがないとのこと。 きっと「なんで働かないの?」という問いを腐るほどされ、それについて、考え抜き、この小説を書いたんだとあたしは思いました。 なので、「なんで働かないの?」と言われ、辟易している方や 働かない人の周辺で「なんであいつは働かないんだ」とむかむかしている人にとって大変意味ある小説だと思います。 以下、内容の勝手な解釈です。 表題作は、じんめり暗くて、「死」を出していて、それでいてちょっとユーモアがあるところが、太宰みたいだと思いました。 「いいわけ」は、 「他人の目に肘鉄をくらわしておいて謝らなかったことがずっと以前にあったから、自分の目が痛むようになったという話」から始まり、 「先生に挨拶しなかったから、今もふらふらしているという話」で終わります。 その挨拶しなかった先生はひどいリンチを戦時中にした過去をもっているのですが、 その先生のリンチの話は強烈で、この話の核になっているように思います。 (だから、その話を聞く「図書準備室」がタイトルなのではと思いました。) その残酷なリンチを戦時中「正しいこと」として、先生はし、 でも、戦後、そのリンチは「悪いこと」になりました。 リンチのシーンは読むに耐え難いほどむごたらしく描かれていますが、 でも、それほどのことでも「正しい」とする時代があったということを表現している狙いだとも解釈できます。 リンチを「正しい」か「悪い」かを先生と主人公が話し、 その話の中で、戦争自体が悪かったのか良かったのかも曖昧になっていきます。 今、正しいことが、情勢が変われば悪いことになる。 正しいとする理由は後付けでしかない。 「他人の目に肘鉄をくらわしておいて謝らなかったことがずっと以前にあったから、自分の目が痛むようになった」 「先生に挨拶しなかったから、今もふらふらしている」 原因と結果がムチャクチャに書かれているのはそのことが言いたかったのではないかと思います。 「いいわけ」から読み取れるのは、そんなことです。 そこで最初の「なんで働かないの?」という叔母の質問が甦ります。 今、正しいことが、情勢が変われば悪いことになる。 正しいとする理由は後付けでしかない。 そう考えたら、叔母の質問自体が無意味になっていきます。 「なんで働かなければいけない理由があるのか?」 「なんで働いていないことに理由が必要なのか?」 「もし、理由があったとしても、その理由は曖昧なものでしかないのではないか?」 でも、人間生きていかなくてはならないので、「どうするの?」と、従兄の娘に聞かれるのだと思います。 答えは、ユニークなものでした。 以上、勝手な解釈をする余地がある物語で、考える楽しみをくれました。 「冷たい水の羊」は、いじめについて、いじめる側いじめられる側周辺の側から多角的に考え抜かれて書かれていて、ラストの「待ってて」にいじめがあってもそれでも生きる救いが見えてちょっと感動しました。 | ||||

| ||||

|

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 引きこもりである主人公の独白が冗長に続く序盤は、もっと巧く書けるんじゃないかと思えるし、変なところで脱線する文脈も効果的とは思えず、併録「冷たい水の羊」よりは評価が落ちると思っていたが、終盤にかけては筆者の非凡な文章に圧倒されることになる。だてに芥川賞候補ではないと云う手ごたえを最後に漸く得ることが出来た。 | ||||

| ||||

|

■スポンサードリンク

|

|

|

新規レビューを書く⇒みなさんの感想をお待ちしております!!